大型罐体地基沉降主体倾斜怎么办?

随着城市化进程加速,高层住宅因地基沉降、地质条件复杂等因素引发的倾斜问题日益突出。传统纠偏方法因成本高、周期长、环境破坏大等缺陷,难以满足现代住宅工程需求。上海仰固地基工程有限公司自主研发的CDS无损沉降修复技术,在北斗云智能监测系统加持下,通过材料科学与工程实践的深度融合,为高层住宅提供了高效、环保、精准的创新解决方案。156-0186-9158高工

一、传统纠偏方法的局限性:高层住宅修复的痛点

1. 桩基加固法:成本高昂与居民生活干扰

传统静压桩技术需在住宅基础下方压入预制桩体,以转移荷载至深层稳定土层。以某30层住宅项目为例,采用静压桩处理需搬迁居多达数月,直接经济损失超500万元,且施工噪声达85分贝以上,严重影响居民正常生活。在湿陷性黄土地区,桩身断裂率高达18%,负摩阻力问题导致承载力衰减35%以上,治理效果难以持久。

2. 灌浆加固法:渗透性差与二次沉降风险

传统水泥基注浆材料存在渗透性差、固化时间长等问题,无法实现住宅沉降的精准抬升复位。统计显示,传统注浆技术修复的高层住宅地基中,约20%在3年内出现二次沉降,需二次修复。某26层住宅项目采用真空预压技术时,堆载材料费用占工程总价的45%,且沉降稳定后仍出现7%的二次沉降,居民投诉率上升。

3. 迫降纠偏法:地质敏感性与操作风险

通过人工掏挖基础下方土体实现迫降纠偏,但对地质条件敏感。在软土地基中,掏土深度偏差超过12%即可能导致反向倾斜。某住宅项目因此产生28毫米附加位移,修复成本增加50%,且施工过程中产生的振动和噪声可能对老旧住宅结构造成二次损伤,居民安全感下降。

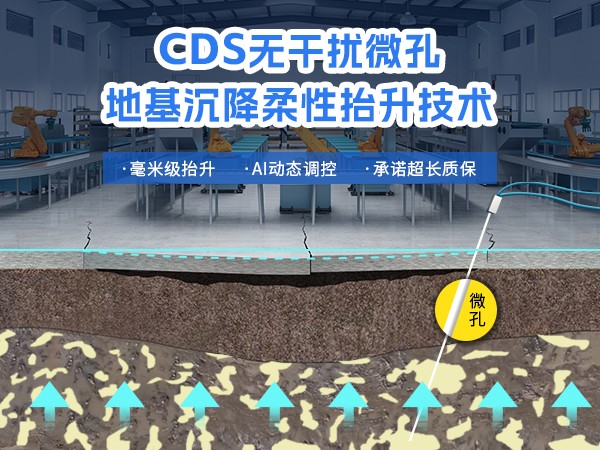

二、上海仰固CDS技术:高层住宅修复的三大突破

1. 微创工艺:降低居民生活影响与经济成本

CDS技术通过直径10-30mm的微孔,向地基土层注入特种复合材料,实现“无损处理修复”。在北斗云智能监测系统加持下,施工过程可实时获取楼体位移、沉降等关键数据,精度达毫米级,为工艺调整提供科学依据。相比传统换填法需大面积开挖,该方法土方工程量减少80%,材料成本降低30%。以某26层住宅沉降治理项目为例,传统方法需开挖且搬离居民90天,而CDS技术仅用25天即恢复楼体平整度,避免居民搬迁带来的间接损失,施工噪声控制在60分贝以下,居民满意度达95%。

2. 三阶段优化:精准控制修复效果

特种复合材料在渗透、挤压、固化三阶段实现土体加固:

· 渗透阶段:高分子复合材料沿微裂隙渗透,填充土体孔隙;

· 挤压阶段:材料渗透挤压土体,排出部分孔隙水,提高密实度;

· 固化阶段:材料与土体发生胶结反应,形成抗压强度高的结合体,同时产生向上顶升力,实现楼体柔性抬升。

在北斗云智能监测系统加持下,系统可实时监测楼体抬升速率、倾斜角度等参数,方便调整注浆压力与材料配比,确保抬升精度达±5mm,提供20年质量保修。

3. 绿色环保:符合住宅社区可持续发展要求

CDS技术采用的无毒、无腐蚀、低碳排放材料,单项目减少建筑垃圾产生85%,碳排放降低50%。

三、技术优势的量化体现:效率与成本的双重优化

1. 修复周期缩短60%

CDS技术无需大规模开挖,修复周期比传统方法缩短60%。例如,某高层住宅倾斜纠偏

项目采用该技术,在北斗云智能监测系统加持下,实现“不搬离居民无干扰修复”,减少噪音、扬尘污染,建筑垃圾产生量降低85%。系统实时反馈施工数据,确保修复效率与质量。

2. 综合成本降低35%-45%

以某26层住宅项目为例,淤泥深度达6米时,换填成本飙升至280元/立方米,外运淤泥20公里的运输费用增加1.0元/立方米·公里,综合成本较浅层处理上浮80%。而CDS技术通过微创工艺,将综合成本降低35%-45%,居民经济负担显著减轻。

3. 适用范围广泛

CDS技术已成功应用于软土地基、湿陷性黄土、膨胀土、溶洞发育区等复杂地质条件,处理修复建筑类型涵盖框架结构、剪力墙结构等高层住宅。在北斗云智能监测系统加持下,系统可适应不同地质条件下的监测需求,确保修复效果。在安徽某高层住宅倾斜纠偏项目中,该技术实现毫米级精度调平,满足居民对居住安全的高要求。

五、社会责任感:守护居民居住安全的使命担当

高层住宅倾斜问题不仅关乎工程安全,更涉及千家万户的居住安全与社会稳定。上海仰固地基工程有限公司通过持续研发,已形成覆盖特殊地质的解决方案体系,为高层住宅提供全生命周期安全保障。其“无损、高效、环保”的技术理念,不仅减少建筑垃圾产生、降低碳排放,助力“双碳”目标实现,更通过毫米级精度诠释对生命的敬畏。

在建筑安全领域,每一次技术突破都是对社会责任的庄严承诺。选择科学处理修复方案,是对居民居住安全的尊重,也是对未来的承诺。上海仰固将继续深化材料科学与智能监测技术的融合,为更多高层住宅筑牢安全根基,让每一栋建筑都能在岁月中屹立不倒,让每一个家庭都能在安全中幸福生活。156-0186-9158高工